综合新闻

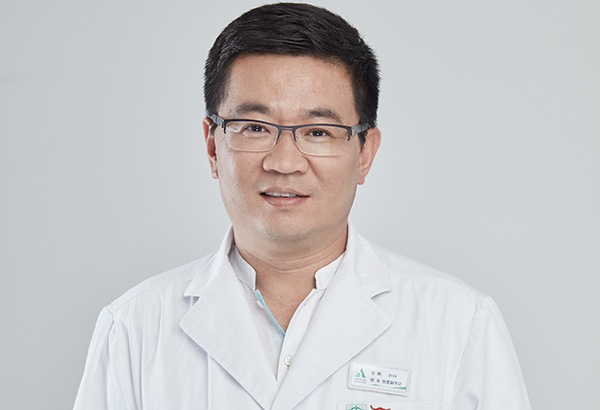

北京市人大代表王刚:青少年抑郁,家长病耻感比孩子更重

疫情过后,因情绪障碍前往医院就诊的孩子有所增加,学业压力、人际交往问题是孩子们最常主诉的压力来源,也是抑郁的诱发因素。

在2024年北京市两会上,不少代表委员聚焦儿童青少年抑郁问题建言献策。

北京市人大代表、我院院长王刚介绍,疫情过后,因情绪障碍前往医院就诊的孩子有所增加,学业压力、人际交往问题是孩子们最常主诉的压力来源,也是抑郁的诱发因素。

他认为,学校心理教师没有医学背景,无法做到抑郁症的早期筛查诊断,应当建立一套集预防、筛查、诊断、干预于一体的学校心理服务体系,将心理学与医学联动。

他还提到,由于家长的病耻感,孩子从出现症状到得到规范治疗往往有一到两年的延迟,给疾病预后造成不利影响。

门诊抑郁症患儿最常主诉学业压力

新京报:今年上会,很多代表都在讨论儿童青少年抑郁增加的问题,作为抑郁症的医学专家,你对这个现象有什么感受?

王刚:疫情过后,不管是青少年还是成年人,各地精神专科医院都出现诊疗数增长。大家原本以为疫情过后压力减轻,心理问题就会缓解,实际上并不是这样。

新京报:临床接诊情况是怎样的?

王刚:儿科病房一床难求。我们老院区的儿科有50多张床位,要收七八十个孩子。最近我们迁移了儿科病房,将北锣鼓巷两个院子进行装修改造,将床位扩到八九十张,环境也比病房楼好,希望孩子在这里能有更好的居住体验。

新京报:为什么会出现这种现象?

王刚:抑郁症的发病有内因和外因,内因是一个人的生物学基础,通俗一点说,有些人天生就比其他人更容易抑郁发病、或者更不容易发病;外因则与长期的应激性压力有关。门诊学龄孩子的自述,最多反映的是学习压力,其次是人际关系。

疫情后患儿增长的原因没有定论,我们猜测可能跟孩子们学习、社交环境发生变化有关。我们的住院患儿中,七成是情绪障碍,抑郁、焦虑、双相情感障碍,这是尤为值得关注的一点,因为有自伤自杀症状的孩子,超过七成是这些精神疾病所致,而绝大多数情绪障碍是可以治疗的。

学校心理服务体系应与医学联动

新京报:怎么缓解这个问题?学校的心理服务体系能发挥作用吗?

王刚:学校配备了心理教师,建立了一套心理服务体系,但孩子这么多心理问题,疫情过后愈演愈烈,说明这套体系没有充分发挥作用。

这套体系的问题在于,心理教师只有心理学背景,没有医学背景,单纯的心理学不能及早识别和干预孩子的抑郁症。

很多人将心理学和精神医学混淆,实质上心理学不能对疾病进行诊断和干预,这是医学的范畴,抑郁症作为一种疾病,它的诊断和治疗要遵循医学原则,只有医生才能开具处方进行临床干预,心理教师是不可以的。

新京报:你觉得应该怎么做?

王刚:想迅速遏制发病率,及时发现和治疗抑郁症患儿,要让医学主导,心理学为辅;想长期提高学生的心理健康素质,要让心理学主导,医学为辅。

校园的心理干预,应当是心理学和医学联动的体系,这需要一个社会性的统筹机制。如果医院仅作为被动接受者,不能及早干预治疗,发病将得不到很好的遏制。

新京报:这套体系要怎么运行?

王刚:针对孩子的疾病,它应该是集预防、筛查、诊断、干预于一体的闭环体系,这套体系中,医疗是设计主导,明确筛查的标准、进行诊断和治疗,心理教师经过充分的培训,执行其中的一部分工作。

疫情期间,我们曾给一些高校心理教师进行了培训,其中包括理论课程,也包括来到医院门诊、病房见习,他们反映收获特别大。心理教师是接触孩子的第一道防线,只有让他们知道抑郁症是怎么一回事,他们遇到类似的孩子,才可以及时推荐到医疗机构明确诊断,帮助孩子消除病耻感。

家长的病耻感延迟了患儿诊治时机

新京报:你对家长有什么建议吗?

王刚:家长应增加对抑郁症的了解,消除病耻感非常重要。我们发现,孩子发病后能及时送到医院的,只有极少一部分非常开明的家长,大部分从发病到就诊之间有很大延迟,我见过拖得最久的有十几年。拖得越久,治疗难度就越大。

新京报:家长是不知道,还是不愿意接受?

王刚:不知道,也不愿意接受。家长弄不清楚抑郁情绪和抑郁症的区别,孩子有问题了,他们倾向于先送到社会上的心理咨询机构。让孩子走进“精神病医院”,是家长非常抵触的一件事。

一些家长有一种奇怪的心理,好像疾病不是发生的,而是由医生“发配”的,只要不看医生,就可以当作没有疾病。有的家长来找我并不是为了给孩子治病,而是希望我宣布孩子没病,他们就可以告诉孩子,专家都说你没病,你要好好学习,不要瞎想。

新京报:这就是你提到的病耻感,病耻感的本质是什么?

王刚:父母担心孩子确诊了精神疾病,就被扣上了一顶帽子。他们感受到社会对抑郁症的污名化,由此产生了羞耻感。

新京报:这种羞耻感是基于一种客观存在的社会偏见,还是基于父母自身的主观感受?譬如人会不会将自己的感受投射到外界,觉得外界与我们的观念一致,从而感到羞耻?

王刚:主客观因素都有,确实也跟家长对抑郁症的接受度有很大关系。我认为抑郁症近年来被广泛地讨论,社会对此的认知与接受度在提升,尤其基于我们的调研和出诊经验,病耻感的轻重与年龄也有关系。

新京报:年轻人更能接受?

王刚:是的,至少中学生、大学生对此比较接受。

门诊确诊抑郁后,很多孩子不觉得如何,父母表情很沉重;有时医生与孩子沟通,父母在场时孩子不愿意说,父母出去后就愿意说了,这说明孩子感到父母对病情非常忧心,或者父母并不接纳自己的疾病。

我有一个患者,确诊后担心女儿接受不了,我说你多想了,现在的孩子开明得很,没准儿还会劝你看病,果然她女儿觉得没啥,周末经常来医院陪妈妈。

我曾经做过一个两三千人的调研,在怀疑自己得了抑郁症的人群中,只有三成左右知道要去医院诊断,且越年轻越倾向于去医院,病耻感越小。这个年龄区别特别明显,40岁是一条分界线,25-30岁是最无所谓的。年轻人受教育程度更高,接受信息更多,思想更独立,对疾病的看法更客观。

新京报:父母的病耻感会影响孩子对疾病的感受吗?

王刚:肯定的。父母是孩子非常重要的心理支持系统,父母对疾病开明,孩子就越开明,不会感到特别大的压力,反之亦然。影响孩子抑郁症预后的因素中,父母对疾病的接受程度有很大影响,父母抵触这个病,孩子的治疗效果会受到很大影响。

“望子成龙”是养育误区 父母应接纳真实的孩子

新京报:在精神科医生眼里,父母最常见的养育误区是什么?

王刚:最常见的误区就是“望子成龙”,不接受孩子本身的天性和天赋,不接受孩子是普通人。有些父母反驳,我们从来不逼孩子一定要优秀,没错,大人嘴上不说,但态度说明一切。孩子考得好,家长神采飞扬,考得差,脸就拉下来了,孩子敏感得很,能不知道父母真正的想法吗?

新京报:在我们的传统观念下,让父母去接受子女不优秀这件事,似乎比较困难。

王刚:幸福有很多维度,不优秀就不幸福吗?如果父母自己是普通人,孩子为什么不可以?即便父母是成功人士,孩子又为什么不能是普通人?每个孩子天生就是不一样的。

新京报:很多家长会觉得,我逼孩子优秀,是担忧孩子没有更好的未来。

王刚:家长要有判断力。抑郁症是一种疾病,是孩子健康不得病重要,还是所谓优秀更重要。

新京报:学校教育的问题在哪里?

王刚:一直在提教改,但学校真的可以做到不“卷”吗?还有一些更具象的问题,比如运动,它对于情绪调节的贡献能到20%至30%,学校能否真的保证孩子到操场自由运动?只是一部分家长不接受孩子磕碰,是不是就要因噎废食?

不要“迷信”心理学自测量表

新京报:近年来大家对心理学的兴趣越来越高,网上也出现了很多心理学自测量表,譬如16型人格测试、焦虑评估、抑郁测试等,你怎么看待这些测试?

王刚:普通人自己进行心理测量,容易出现一个误区,把筛查当作诊断、把严重程度的评估工具当作诊断。筛查、诊断、评估,这些是完全不一样的,是专业人士才能做的事情。

新京报:那大家能进行自测吗?

王刚:愿意测当然可以,但要知道自测的局限性,以及下一步该怎么做。自测量表不是诊断工具,不要因为一个量表“诊断”自己得了病。

量表也存在假阳性和假阴性。筛查只提供可能性,任何精神疾病的诊断,都不是光靠量表或者化验检查结果,这些是辅助诊断工具,最终要靠医生进行综合诊断。

何况很多量表,如果没有专业人士进行解释,普通人无法准确理解。比如Major Depressive Disorder(MDD),正确的翻译是抑郁症,指的是完整发作的抑郁,经常被翻译成重度抑郁,普通人怎么知道?所以怀疑自己有情绪障碍方面的问题,不要依赖量表,一定要找医生进行诊断。

上一篇: 守护春节安全,我们在行动

下一篇: 我院领导“两节”前夕走访慰问离退休职工